● さて今月のかおり、旨い珈琲銘は ●

銘

iroha

高原の宝石 マウントハーゲン 琥珀色の小世界へ

香り高く、苦味酸味のバランスが絶妙。

それを濃厚な甘味が包み込みます。

しかも驚くほど雑味が無く洗練されています。

それ故アジアのブルーマンとも言われています。

充実感を残しつつも後味が透通る。

こんなに素晴らしいコーヒーが存在するのに、日本ではあまり知られていません。

残念と思う反面、メジャーになったら豆が無くなるから密かに楽しむのが、珈琲好きの醍醐味でもあります。

高原の宝石<Papua New Guinea Mount Hagen とは?>

パプアニューギニアは赤道の南、オーストラリアの北に位置し、300以上の島から構成されています。パプアニューギニアの島々は環太平洋火山地帯に位置し、内陸部は熱帯、亜熱帯の森林に覆われ、海南部より高く聳える中央山脈は東西に走り、この山脈は、最高海抜高度4590mの山岳地帯になっています。

マウントハーゲン地区は高温多湿、高地亜熱帯気候、標高1,500メートルの厳しい寒暖差、火山灰土の肥沃な土壌において伝統的なティピカ種を主体に栽培されています。この地区で栽培されている最高のアラビカ種は、1937年にジャマイカのブルーマウンテン地区より移植された歴史を持っています。

パプアニューギニアのコーヒー裁培は歴史が比較的新しく、1950年代に本格栽培されるようになりました。1960年代にオーストラリア人がパプアニューギニア政府から買い上げた沼地だったそうです。

90年代までそのオーストラリア人が開墾して農園が作り上げましたが、老齢となったため引退してしまい、その後は数年間に数名の所有者が運営をしていましたが、2003年になって現在のオーナー、ハイランズ・アラビカ社になりました。

320へクタールあるこの農園の品種は、ジャマイカから持ち込まれたティピカ種がほとんどを占め、320ヘクタールのうち、50ヘクタールでは紅茶の栽培もしています。

収穫された豆は、丁寧に天日乾燥され、ハンドピックによる欠点豆の除去とサイジングが施されます。大粒の豆で等級はAAであり、香り高く、苦味酸味のバランスが絶妙であり、それを濃厚な甘味が包み込む雑味のないコーヒーです。

すばらしい高原の宝石、アジアのブルーマウンテンをゆっくりお楽しみ下さい。

| 地域 |

マウントハーゲン地区 |

| 品種 |

ティピカ種 |

| 精製 |

天日乾燥 |

| グレード |

AA |

| スクリーン |

18以上 |

焙煎工房より 焙煎工房より |

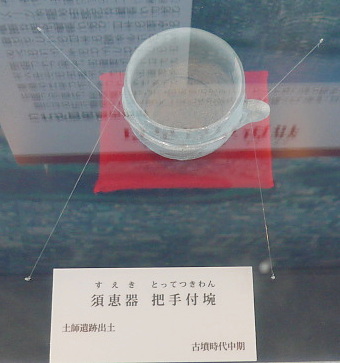

信じられますか

まるで珈琲カップ

これが『古墳時代中期』に創られていたんです

須恵器

堺市 市役所にて撮影しました

|

|

|

|

◆◇◆◇◆ ★美味しい情報★ ◆◇◆◇◆

プロポリス入り

珈琲のど飴

焙煎コーヒーの風味

コーヒーの花の蜂蜜入り

¥630 (100g)

|

コーヒーはち密

(無添加・無着色)

甘味と酸味のハーモニー。

コーヒー花のハチミツです。

コーヒーの花の開花時期は短く純白の美しい花を目にする事が出来るのは僅か4,5日です。このため生産量は少なく味わう機会もありませんがさっぱりした甘味と酸味のハーモニーをお楽しみ下さい

300g ¥1260

500g ¥1995

|

(ご注文は、お便り覧にご記入下さい)

|

今年もありがとうございました<(_ _)>

どうぞ来年をお楽しみに

|

◆◇◆◇◆ 珈琲の香店 店長 ◆◇◆◇◆

■珈琲の香こだいらネット店

お待ちしています

珈琲の香り店では毎月、満月の日にはキャンドルの明かりが

皆様をお待ちしております。

☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

この日はキャンドルをい~っぱい灯します。

普段とはまるで違う空間に。

月に一度だけのお楽しみ.

朝10:00~夜10:00一日中です

ジャズが流れムードたっぷり・・

(可愛い一口ごま団子も用意してあります・売り切れ御免)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

* 3日文化の日 *7日8日産業祭 *23日勤労感謝の日 *

◆ ◆ 珈琲情報 ◆ ◆

◆ ◆ 珈琲情報 ◆ ◆

| ◆◆コーヒーの起源と伝来 ◆ ◆ |

| 発見伝説1 ~アラビア~ イエメンの僧オマール発見説 |

領主の誤解により村を追放され、山中を彷徨っていたイスラム教の僧侶オマールは、鳥がついばんでいた赤い実を口にしたところ、疲労がさっと消え気分が爽快になりました。

そのころ、町では病気が猛威をふるって人々を苦しめていました。領主はオマールに助けを求めたところ、オマールがこの赤い実の煮汁を人々に与えると、あっという間に病か回復しました。この町は後のコーヒーの積出港になり、コーヒー豆の名前として有名「モカ」の町です。オマールはこの地名にちなんで「モカの守護聖人」と呼ばれました。

|

| 発見伝説2 ~エチオピア~ 羊飼いの少年カルディ発見説 |

羊飼いの少年カルディは、羊が原野の名も見知らないある木の実を食べると、非常に興奮して夜も眠らず騒ぐことに気づき、自分もこの木の実を食べたところ、全身に活力が漲ってきました。

少年はこの奇跡をイスラム教の修道士に伝え、修道士の間で睡魔に打ち勝つ秘薬として広まっていきました。

|

コーヒーは発見当初よりイスラム教との結びつきが強く、宗教上使用する「秘薬」として、実のまま又は煮汁として宗教関係者の間で飲まれてきました。

14世紀にイエメンで飲物として飲まれるようになり、15世紀にはアラブ世界全体に広まりました。1554年にはコンスタンチノーブル(今のイスタンブール)にコーヒーショップが開かれています、飲み物としてのコーヒーは1615年ベニス、1644年にはフランス、1650年にはイギリスとウイーン、1668年にはアメリカ大陸に伝わりました。

我が国では、いつ頃入ってきたのでしょうか。

たとえば足利時代にポルトガルの宣教師がコーヒーを持ってきたと言う説、また徳川家光の時代の通訳はコーヒ-を見聞していただろうと言う説などがあります。

日本人が珈琲を最初に飲んだ体験記としては、文永2年(1804年)太田南畝が長崎に遊学した際の見聞録に「紅毛船にてカウヒイというものを飲む。 豆を黒く炒りて粉にし、白糖を和したものなり。焦げ臭くて味ふるに堪えず」とあります。

文献としては寛保3年(1743年)の、「紅毛本草」にコウヒイ(古闘比似)は胃疾を主りて心火を平均にし、動悸を鎮め腸脾を開き食を進め経水を順にす。子宮の病に用いて功あり。能く頭脳の冷疾を治し、気を壮にし心を悦にし・・・・」という薬功について記述があります。

商業ベースで輸入されたのは農林省の資料では明治10年(1877年)に初めてコーヒーが輸入されたとの統計があるそうです。一般のひとに手の届く飲み物になったのは明治維新以降でした。1888年東京下谷の西黒門町(現在の台東区)に洋行帰りの鄭永慶が開いた「可否茶館」が我が国最初の喫茶店として有名です。

明治末期には「カフェ・パウリスタ」「メイゾン・鳩ノ巣」「カフェ・プランタン」などが次次に誕生しエリートや文豪たちが集まりました。

昭和初期には海外への出稼ぎもはじまりコーヒーを飲用し一般的に広がり消費量は増大して、1937年(昭和12年)コーヒー黄金時代を迎えます。

しかし、第二次世界大戦中はコーヒーの輸入は途絶えましたので、本格的な日本のコーヒーの歴史は貿易が再開した昭和25年(1950年)から始まったと言えるでしょう。

|

|

| ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ |

◆◇◆◇◆

焙煎工房より

☆☆☆☆☆

これまでの『今月の香り』の状況です☆